男女がともに働きやすい職場を目指して・・・

臨床工学科 係長

中川 紀子

文字サイズ

診療科・部門案内

診療科・部門案内

臨床工学科 係長

中川 紀子

当院の臨床工学技士は2024年10月現在19名在籍しており、男女比は約2:1です。臨床工学技士の業務は透析センター、カテ室、内視鏡室、手術室、機器管理室において医師の指示のもと機器の操作や、機器と設備の保守・点検を行っています。また、毎年実習生の受け入れ、離島へき地医療の業務応援など幅広い活動を行っています。対外活動として、医療講演も積極的に行っています。

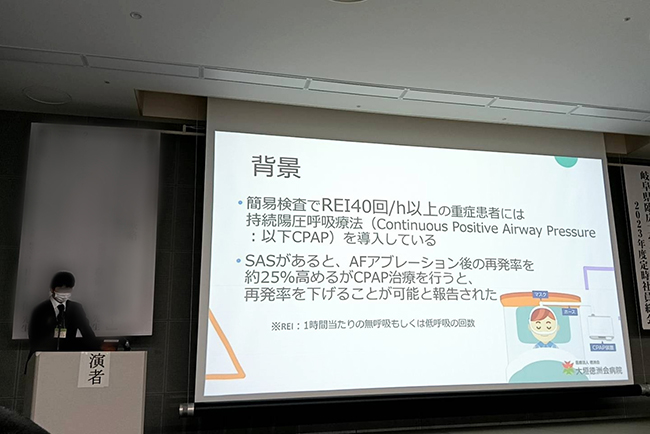

部署目標として、1つ目に男女共に働きやすい職場環境に整え、個人の能力を最大限に発揮しジェネラリストとスペシャリストの育成に注力していきたいと考えています。そのため学会発表や参加を積極的に行い、最新の医療技術・知識の向上に努めていくとともに認定資格を取得し、各々のペースで自己研鑽に励んでいます。

2つ目に働き改革によるタスクシフトが必要とされる部門への介入をし、チーム医療の一員として業務が円滑かつ安全に行われるよう努めていきたいと考えています。

随時見学も受け付けております。見学就職を希望の方はお気軽にご連絡ください。

透析室では患者様に安心して透析治療を受けていただけるように、日本透析医学会のガイドラインに従い、シャントの管理、生活指導、腎臓リハビリテーション、栄養指導など、患者様のQOL向上に向け臨床工学技士、看護師、理学療法士が連携しチームとして治療を行っています。

急性血液浄化では、どのような治療にも対応できるようにメーカーと連携し、勉強会の開催など研鑽を積み治療を行っています。

透析室では、血液回路の準備、プライミング、穿刺、返血、シャント管理など、患者様に見える業務から裏方の業務として、安全な透析治療を受けていただけるよう、コンソールの定期的なメンテナンスを行っています。また、当院ではon-lineHDF治療の実施や透析アミロイド症、手根管症候群など長期的な合併症予防のため、透析液の水質測定を月に一度行い超純粋透析液を維持できるよう努めています。

夜間問わずいつでも透析やCHDFに対応できるよう、オンコール体制をとっています。

整形外科の脊椎固定術及び椎弓形成術・切除術や脳外科の脳腫瘍摘出術において、病変部位へのアプローチ補助としてナビゲーションシステムを導入しています。当院では、このナビゲーションシステムの操作を臨床工学技士が行っています。

脊椎固定術においては、病変部位までの距離の計測を行っており、脳腫瘍摘出術においては事前に3Dイメージを作成し、病変部位までのナビゲーション補助を行っています。

医師の業務負担軽減、看護師不足の解消、臨床工学技士の業務拡大のため2022年6月からタスクシフトとして新しく手術室での清潔介助業務(器械出し)に介入しています。主に整形外科の外傷手術や乳腺外科を中心として清潔介助に介入しています。

年間症例数としては、約200症例ほどの清潔補助業務に介入しており、今後は他の診療科にも範囲を広げ、臨床工学技士が関与できる清潔補助業務を増やしていきたいと考えています。

手術室には様々な医療機器があり、その中でも私たち臨床工学技士は麻酔器や電気メス、シリンジポンプ等の医療機器の始業点検・終業点検を毎日行っています。何か不備があればメーカーと連携し、医療機器が常に正常に動作し安全な手術が行えるよう日々努めています。

心臓手術は心臓血管外科医、麻酔科医、手術室看護師、臨床工学技士などの多職種での連携のもと実施されます。臨床工学技士は、心臓手術(開胸術)において医師の指示のもとで人工心肺装置の操作を行っています。

心臓手術(開胸術)治療の場合は一時的に心臓の機能を停止させるため、その間に身体全体の血流を人工的に代行し、循環を巡らせる必要があります。人工心肺装置は、心臓が停止している間の血液循環と呼吸循環を代行しています。

現在当院での人工心肺業務は、2名の臨床工学技士で行っています。主な業務内容としては人工心肺回路の組み立てや操作、心筋保護液注入操作、冷温水槽や自己血回収装置の操作・管理などを行っています。また、麻酔導入時の清潔野でのCV介助も実施しています。

当院の内視鏡室では、上部消化管検査と下部消化管検査を実施しており、色素法やNBI(狭帯域観察)を使用し、早期癌の発見に努めています。

健診での上部消化管検査では、検査時の患者様への侵襲や苦痛を軽減するために積極的に経鼻用電子スコープや鎮痛剤を用いるなど、より快適に検査を受けていただけるよう取り組んでおります。また、検査にあったスコープの選択をはじめ、声かけによる不安の解消など治療法の改善にも励んでおります。

下部消化管検査では、止血術、大腸腺腫性病変に対する色素法、拡大内視鏡での診断を行っています。検査中は腹部圧迫など、大腸用電子スコープがスムーズに挿入できるように介助しています。

検査中にポリープが発見された場合は、その場でポリペクトミーや内視鏡的粘膜切除術(EMR)といった治療を実施し、ポリープ切除を行います。当院は内視鏡治療に重きを置いており、胆・膵管系の処置(ERCP)や消化管出血に対する内視鏡的止血術を行っています。さらに、早期癌に対しては高難易度である内視鏡的粘膜剥離術(ESD)を行います。臨床工学技士は医師の指示のもと、クリップやスネアといった治療用デバイスの操作などの介助業務に携わっています。また、検査や内視鏡的治療に用いるスコープの洗浄・管理、高周波治療機器の設定変更を臨床工学技士が行っており、安全な内視鏡検査・治療に貢献できるよう努めています。

内視鏡での治療が困難な場合には、胃・大腸などに対する腹腔鏡手術を行います。腹腔鏡手術では、臨床工学技士が内視鏡用ビデオカメラの保持および手術野に対する視野を確保するためのカメラの操作を行っています。

また高度なロボット手術も導入しており、臨床工学技士はロボットのセッティング等外回りからの手術支援を行い、侵襲の少ない治療となるよう努めています。

私たち循環器部門では、心血管カテーテル業務、CIEDs(植込み型心臓電気デバイス)業務、不整脈治療業務、VAIVT(経皮的バスキュラーアクセス拡張術)業務に携わっています。医師、看護師、放射線技師、臨床工学技士といった様々な職種の連携が必要不可欠であり、患者様にとってよりよい検査・治療のため協力しながら業務を遂行しています。

当院では、心機能評価や血管造影検査、治療を行っており、また下肢の血管治療も行っています。その中で私たち臨床工学技士は、医師の清潔介助をはじめ、ポリグラフ(心機能測定や心電図の記録)やFFR(冠血流量予備量比)、IVUS/OFDI(血管内画像診断装置)の操作と測定、体外式ペースメーカの準備と設定などといった、検査・治療に必要不可欠な業務に携わっています。また、循環動態が不安定な患者様に用いられるPCPSやIABPといった補助循環装置の管理も行っています。

当院では徐脈性不整脈(洞不全症候群、房室ブロック)の治療に対してペースメーカ(リードレス含む)の植込みや、原因不明の失神や脳梗塞を特定するためにICM(植込み型心電図記録計)の植込みを行っております。臨床工学技士は主にプログラムの操作を行っており、植込み時からフォローアップ、またMRI検査や電気メス等を使用する手術の際の設定変更を行っています。

また、遠隔モニタリングを運用しておりデバイスの状態や不整脈の解析を毎日確認することで、患者様が安心して生活できるように努めています。

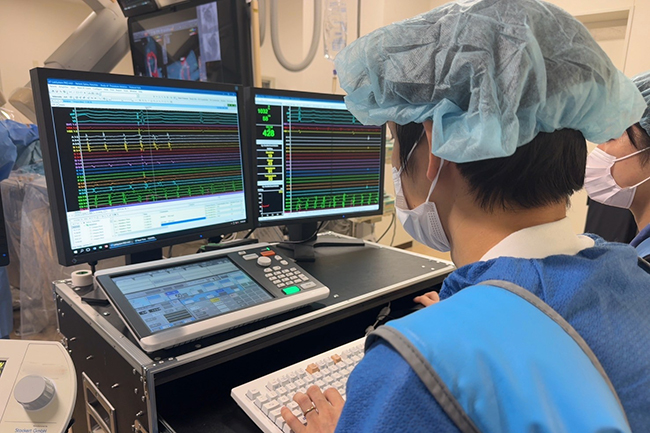

当院では、EPS(心臓電気生理学的検査)やアブレーション治療を行っています。EPSとは心臓の中に留置させた電極カテーテルより電気刺激を行う検査です。この検査によりペースメーカやICDの治療、アブレーション治療の要否の判断を行います。

アブレーション治療では頻脈性の不整脈の原因となっている部分を焼灼(焼いて治療)することで不整脈を治療します。最近では焼灼に代わって冷凍凝固して治療をする冷凍アブレーションも当院では施行しています。臨床工学技士は機械のセットアップはもちろん、心内心電図の解析、3Dマッピングの操作を行っています。

当院のカテ室では心臓の検査・治療とは別に透析患者様のバスキュラーアクセスに対する治療も行っています。臨床工学技士は透析業務から得られるバスキュラーアクセスの知識を活かし、医師と共に治療戦略を考えています。

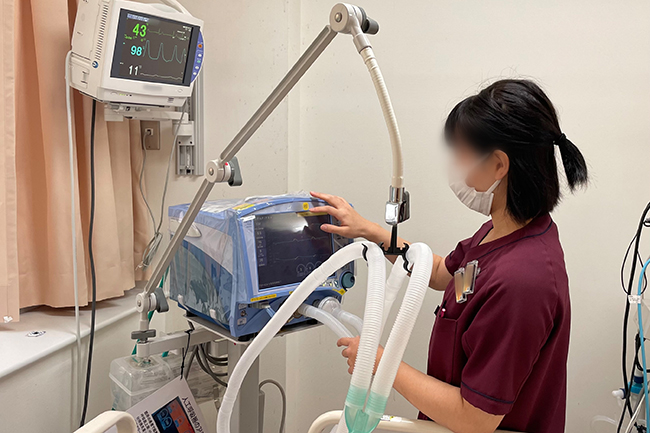

人工呼吸器は臨床工学技士が特に詳しく勉強する生命維持管理装置のひとつです。現在当院での臨床工学技士は機器管理室での人工呼吸器の保守点検業務だけでなく、安全な人工呼吸器管理提供のためHCU・病棟における毎日のラウンドや、少しずつですが人工呼吸器導入から離脱までのサポート(設定や評価)など、チーム医療の一員として関わり始めています。また定期的な他職種への人工呼吸器、酸素療法関連の院内勉強会などの取り組みを行っています。院内でも使用頻度が高く専門性の求められる生命維持管理装置であることから臨床工学技士のさらなる介入が求められています。

主な業務としてME機器点検、病棟ラウンド業務、医療ガス関連設備の点検などがあります。医療機器を安全に使用するために、機器の日常点検(使用前、使用中、使用後点検)、半年または1年に1回定期点検を行っています。定期点検では機器の校正や漏れ電流測定などより細部の保守点検を行っています。電子カルテの一つに医療機器管理ソフトがありME機器のデータを一括管理しています。医療機器は機器管理室にて中央管理しており、貸出・返却・点検記録はバーコード管理を行っています。院内の全スタッフが貸出・返却を行えるようにしています。そのため、点検済みシールの貼付や貸出棚・返却棚を分けることにより、取り間違いがないように工夫をしています。

また、2023年よりME機器をサテライトで各病棟に配置しています。臨床工学技士が1日2回各病棟へラウンドに行き、ME機器が迅速かつ安全に使用できるよう努めています。

酸素や空気などの医療ガスや吸引、ボイラーなどの設備が正常に動作をしているのか、残量に問題はないかなどの点検を毎日行っています。アウトレットについては、外観・流量・漏れ・動作の観点で問題がないか年に4回の定期点検を行っています。

当院には災害対策として自家発電設備があり、停電時に電源供給ができる体制となっております。生命維持管理装置や薬液投与を行っているポンプ類は非常電源に接続し、災害発生時であっても停止しないようにしています。また貯水設備もあるため、透析機器や吸引ポンプなどへの水の供給が継続可能となっています。

睡眠時無呼吸症候群の患者さまに対して持続陽圧呼吸療法(Continuous Positive Airway Pressure:以下CPAP)治療を当院では行っています。臨床工学技士はCPAP機器の導入時の取り扱いの説明、月一回の受診時の遠隔モニタリングチェックや患者指導を行っています。2024年10月時点では60名の患者様に対して管理指導しています。また超音波治療器の導入など在宅治療機器も担当しています。